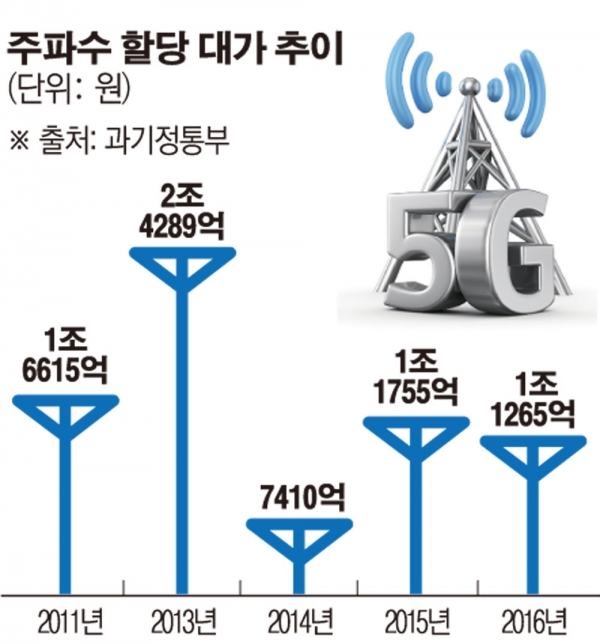

30일 관련 업계에 따르면 2016년 정부가 이동통신 3사를 통해 받은 주파수 할당 대가는 1조1265억 원을 기록했다. 2011년 첫 경매 낙찰가는 1조6615 억 원, 2013년은 2조4289억 원, 2014년 7410억 원, 2015년 1조1755억 원에 달한다. 이는 이통사 무선 매출 기준으로 3~4%를 주파수 할당 비용으로 쓰고 있는 셈인데, 세계 최고 수준이다. 실제로 미국은 2.26%, 일본 0.73%, 영국 1.68%, 독일은 3.01%에 그쳐 우리보다 낮다.

주파수는 이동통신 서비스의 질을 결정하는 근간이다. 좋은 품질 주파수를 많이 확보할수록 이동통신 서비스 경쟁력이 높아진다. 통신사들이 주파수 경매를 10년 농사로 비유하는 이유다.

주파수 경매는 ‘쩐(錢)의 전쟁’으로 불린다. 특히 올해 주파수 경매는 5세대(5G) 이동통신 서비스를 위한 첫 경매인 만큼 경쟁이 치열할 수밖에 없다. 5G는 단순 이동통신망보다 산업망으로 활용 가치가 높다. 다른 산업 분야로 비즈니스를 확장하기 위해 5G 주파수에 사활을 걸게 되니 그만큼 가격이 높게 책정될 가능성이 높다. 업계에선 낙찰가격을 3조 원 안팎으로 전망하고 있다.

경매가가 높게 책정되면 돈을 지불해야 하는 이통사로서는 부담이고, 그 부담은 곧 통신비 인상으로 이어질 수밖에 없다.

주파수 할당 대가는 공공자산인 주파수를 사업자가 사용하는 대신 정부에 내는 돈이다. 문제는 이 돈이 제대로 쓰이고 있지 않다는 점이다. 이통사들과 시민단체에선 과학기술정보통신부가 주파수 할당 대가로 받은 금액을 통신 복지를 위해 써야 한다고 목소리를 높이고 있다.

주파수 할당 대가는 방송통신발전기금과 정보통신진흥기금으로 편입된다. 발전기금에는 ‘통신’이라는 단어가 들어가지만 쓰이는 곳을 살펴보면 통신 분야는 ‘뒷전’이다. 기금 대부분이 연구 지원과 방송 콘텐츠 육성 등에 활용된다. 지난해 두 기금의 지출 예산을 합하면 연간 약 1조3797억 원에 달한다. 이 중 통신 이용자를 위해 사용한 예산은 15억9600만 원에 불과하다. 소외계층 통신접근권 보장, 농어촌 광대역망 구축, 사이버 폭력 예방 지원 등에 들어가는 지원비를 합쳐도 260억 원이다. 두 기금 지출예산 전체의 1.8% 수준에 그친다. 두 기금의 52%(7319억 원)는 연구 지원에 쓰이고 10%(1368억 원)는 방송콘텐츠 지원에 집행된다. 지상파 방송사 지원에도 투입된다.

이통사 관계자는 “국내 주파수 할당 대가는 일본의 6배, 미국의 2배 수준으로 높아 사업자들의 부담이 크다”며 “정부가 준조세 성격이 짙은 이 비용을 통신 소비자들을 위해 활용하는 방안을 내놓아야만 이통사 부담과 소비자 부담이 줄어 진정한 통신비 인하가 이뤄질 것”이라고 지적했다.

![세계 야구 최강국 가리는 '프리미어12'…한국, 9년 만의 우승 가능할까 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100678.jpg)

![‘뉴롯데’ 시즌2 키 잡는 신유열...혁신 속도 [3세 수혈, 달라진 뉴롯데]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/1974471.jpg)

!['트럼프 랠리'에 8만9000달러 넘어선 비트코인, 어디까지 갈까 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100928.jpg)

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![뉴욕 한복판에 긴 신라면 대기줄...“서울 가서 또 먹을래요”[가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100745.jpg)

![[글로벌마켓 모닝 브리핑] ‘트럼프 랠리’에 기록 대행진…다우 사상 첫 4만4000선 돌파](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100761.jpg)

![현대차·도요타도 공장 세우는 ‘인도’…14억 인구 신흥시장 ‘공략’ [모빌리티]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100567.jpg)

![정부가 인증한 배터리, '70조' 재활용 시장 열까 [모빌리티]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100845.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![비트코인 사상 최고가 행진... 9만 달러선 코앞 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101004.jpg)