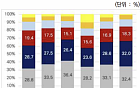

한국거래소에 따르면 5월 말 기준 국내 유가증권시장에서 외국인이 보유하고 있는 상장주식의 시가총액은 409조원으로 전체 시총의 29.8%다. 1992년 4.9%에 불과했던 외국인 비중은 2004년엔 41.97%로 정점을 찍은 뒤 2008년 금융위기를 거치며 30% 안팎으로 줄었다. 하지만 여전히 국내 증시에서 기관, 개인 등 다른 투자주체보다 월등히 높은 점유율을 기록하고 있다.

이 기간 국내 증시는 괄목할 만한 성장을 보였다. 증시개방 첫해인 1992년 73조원이었던 코스피 시가총액은 24일 현재 1221조원으로 약 16.7배 증가했다. 3000억원 수준이었던 일평균 거래대금은 4조원~7조원 안팎으로 수십 배 늘었다. 종합주가지수는 당시 610.92포인트에서 현재 1950~2050포인트 수준으로 3배 이상 뛰었다.

외국인 비중이 늘어남에 따라 외국인 자금 유출입이 국내 증시 등락에 미치는 파급력도 커졌다. 이른바 '증시 변동성'의 확대다. 대세 상승기였던 2005~2007년 3년을 빼면 지난 20년간 외국인이 순매수한 해는 대체로 코스피가 올랐고 순매도했을 땐 어김없이 떨어졌다.

1997년 말 IMF 구제금융 당시 외국인 투자자금이 한꺼번에 빠지면서 코스피가 300대로 주저앉은 것이 대표적인 예다. 2008년 리먼 브러더스 파산 때도 외국인은 역사상 최대치인 38조원을 내다 팔며 대폭락을 불러왔다. 최근에도 영국의 ‘브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴)’ 국민투표 결과로 지난 24일 하루 만에 시가총액 47조원이 증발하는 등 변동성을 나타냈다.

다만, 증시 개방이 우리 자본시장의 성장에 도움이 됐다는 데에는 전문가들이 큰 이견을 보이지 않는다. 국내 증시가 세계 증시에서 차지하는 비중은 1992년 1.1%에서 올해 초 기준 1.9% 늘었다. 중국을 비롯한 신흥국이 한국 증시의 성장 과정을 ‘벤치마킹’하는 등 국제적인 위상도 크게 높아졌다는 평가를 받기도 한다.

특히 외국인의 시장 참여는 국내 투자자들이 선진 투자기법에 눈뜨는 계기가 됐다. 지금은 주가 분석의 기초 중 기초로 통하는 주가수익비율(PER)이 대표적이다. 한국거래소 관계자는 “수익성, 안정성 위주의 투자종목 선택 등 합리적 투자기준이 국내 증시에 뿌리내리는데 외국인이 기여한 공은 상당하다”며 “PER 외에도 주가순자산비율(PBR), 자기자본이익률(ROE) 등 기본적 투자지표들이 증시 개방 이후에야 비로소 본격적으로 활용되기 시작했다”고 말했다.

![오늘부터 달라지는 청약통장…월 납입인정액 상향, 나에게 유리할까? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096610.jpg)

!["한국엔 안 들어온다고?"…Z세대가 해외서 사오는 화장품의 정체 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096654.jpg)

![LG전자 ‘아웃도어 2종 세트’와 함께 떠난 가을 캠핑…스탠바이미고‧엑스붐고 [써보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096472.jpg)

![[ENG/SUB]아일릿(ILLIT), 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까? #하이브 [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/fjMTnFpQRW4/mqdefault.jpg)

![[오늘의 주요공시] 에코프로, 3분기 영업손실 1087억…전년比 적자전환](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096708.jpg)

![[급등락주 짚어보기] 예스티, HPSP와 특허소송 패소에 하한가](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096631.jpg)

![[장외시황] 에스엠랩 6.0% 상승](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096595.jpg)

![[종합] 코스피, 2540대 마감…코스닥 2% 가까이 하락](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096593.jpg)

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2095915.jpg)

![비트코인 4%대 하락... 7만달러선 붕괴 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2096694.jpg)