초과노동에도 월급 192만원 고정...일부 노동자는 임금 밀려

어민들 “그물에 김이 없어, 김 양식업 흉년…빚 내서 월급 줘”

“초과 노동, 임금체불 당사자 직접 입증해야돼 인정 어려워”

뒤엉킨 그물을 잘라내느라 가위를 든 페페(가명·31) 씨의 손이 분주하다. 물먹은 김이 덕지덕지 붙은 그물을 들어 올리자 어깨에 쌓인 눈이 후두둑 떨어졌다. 페페 씨는 동티모르에서 온 이주노동자다. 걸터앉은 의자 옆으로 작업을 마친 그물 무더기가 수북이 쌓였다. 이른 아침부터 시작된 그물 정비 작업이 한창이다.

대설주의보가 발령된 지난해 12월 17일 오후 전북 군산시 개야도의 한 어촌 마을. 군산여객터미널에서 배로 꼬박 1시간 걸리는 이곳은 약 500명의 인구 중 절반이 이주노동자다. 내국인 고용주들과 베트남, 동티모르, 인도네시아 이주노동자들이 함께 김 양식업에 종사하며 모여산다. 이곳은 열악한 근로조건과 섬에서 자유롭게 나갈 수 없었다는 이주노동자의 증언으로 2020년 국정감사에서 이슈가 되기도 했다.

이날은 강풍으로 모든 배가 조업을 쉬었다. 그렇다고 마냥 쉴 수는 없다. 조업이 없는 날엔 그물 정비 작업이 필수다. 페페 씨의 손과 발이 떨리고 코끝은 빨개졌다. 그래도 추위 덕에 비린내가 덜한 것은 위안이다. 김 양식장으로 가는 배 타는 날은 마스크를 쓰고 고무장갑을 껴야 한다. 김을 걷어올릴 그물에 뿌리는 약(염산) 냄새가 심해서다. 작업장 왼편에 창고가 보이지만 ‘냄새가 난다’는 사장님 성화에 못 이겨 야외 작업을 할 수밖에 없었다.

조업을 하러 갔던 전날 그는 어김없이 새벽 2시에 눈을 떴다. 서둘러 준비를 마쳐야 배 나갈 시간인 2시30분까지 시간을 맞출 수 있어서다. 어둠을 뚫고 김 양식장에 도착한 배 위에서 하루 일과가 시작된다. 김 그물을 걷고 부지런히 배에 옮겨 담아온 약을 김에 뿌린다. 바닷물에 닿은 손 끝이 아려온다. 물먹은 김을 삽으로 푸는 작업이 특히 힘들다고 했다.

바다 위에서 먹는 아침 식사 시간은 속도가 생명이다. 아침은 사모님이 갖다두신 돼지고기와 김치로 금새 만들어냈다. 페페씨의 얘기를 들은 줄리(가명·30) 씨는 자기 보다 사정이 낫다고 부러워한다. “나는 일 힘들어도 점심마다 라면 먹는다. 배에서 라면만 먹는다.”

오후 3시께 배가 선착장에 도착했다. 배에서 그물을 정리하고 쓰고남은 약통을 실어 나른다. 일이 끝난 시간은 오후 5시께. 집을 나선 지 15시간 만이다. 뱃일을 마치고 집에 돌아가는 길에도 어둠이 지척이다. 밤 11시에 바다로 나갈땐 오후 3시에 일과를 마친다. “겨울에 김 양식할 때는 쉬는 날 없다. 바람 불면 쉰다.” 페페 씨와 친구들은 따로 쉬는 날이 없다. 고용주인 어민 A 씨는 “대중이 없다. 바닷일이 토요일 일요일이 어디 있나. 날 좋으면 일하고 날 안 좋으면 안하고. 일 있으면 주말에도 한다”고 말했다. 페페 씨의 근무 시간을 계산해 보니 월 400시간이 나온다. 그의 근로계약서에 적힌 근로시간 월 209시간의 약 2배다.

가족들과 함께 올 수 없는 이곳에선 친구들이 곧 가족이다. 페페 씨도 고된 일 끝에 친구들과 수다를 떨며 버틸 힘을 얻는다. “다 결혼해서 왔어요. 저만 없어요.” 페페 씨는 어릴 적 부모님을 여의었다. 형과 누나 2명, 조카 5명이 삶의 원동력이다. 페페 씨는 전달에도 월급 192만 원 대부분을 송금했다. “형은 쌀농사, 커피농사 하고 있다. 그래서 돈 보낸다.” 본국에서 회사원은 15만 원에서 50만 원가량을 번다고 한다.

페페씨는 결혼을 약속했던 여자친구와 연락이 끊겼다. 과거 여수에서 일할 당시 그는 사장님의 배려로 여자친구와 3년간 같이 살았다. 재취업을 위해 본국에 3개월만 다녀오기로 했지만 코로나19가 입국을 막았다. 여자친구와 만나고 싶어 2개월전에 들어왔지만 섬에서 나가기는 힘들다. “사장님 누구에요. 티켓 사러 가면 물어본다. 사장님 전부 아는 사람이라 바로 전화한다. 일해야되는데 어디가냐. 사장님이 안해주면 못간다. 겨울에는 (바빠서) 이해해야된다. 이해 못하면 월급 못받는다” 줄리씨는 3년동안 군산에 다녀온 날이 7일 정도다.

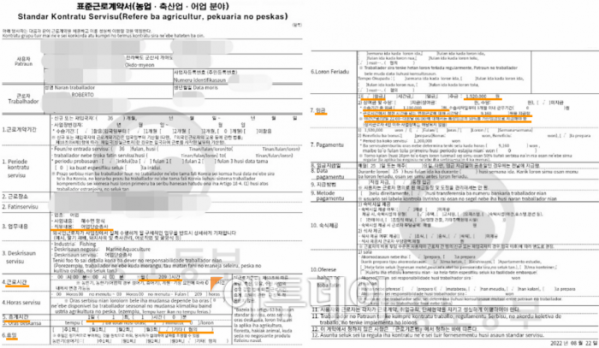

월급 걱정은 현실이다. 페페 씨의 친구 2명은 월급을 두달 째 못 받았다고 했다. 지난해 8월에 개야도에 들어온 로베르토(30) 씨는 두 달치 월급이 밀렸다. “월급을 못 받아 돈이 없어서 친구한테 빌렸다. 온 지 3개월 다 됐는데 (사장님이) 외국인 카드를 안 만들어 준다. 카드가 없으면 통장도 못 만들고 아무 것도 못한다. 동료 4명도 돈 못 받았다.” 그의 근로계약서에 적힌 월급은 192만 원, 수습기간 중 임금은 110만 원이다. 단순 계산으론 494만 원이 체불됐다. 연장근로에 대해서는 시간당 9160원을 지급해야 한다고 적혀 있는 만큼 실제 체불 금액은 이보다 많다는 계산이 나온다. 10월에 온 수와레즈(24)씨도 아직 아이디 카드가 없어 월급을 못받았다.

어민들은 악화된 조업 환경이 발목을 잡는다고 하소연한다. 김 양식장을 운영하는 고용주 B(65) 씨는 “그물에 김이 없다. 이런 흉년이 없다. 다들 빚속에 파묻혀 산다. 월급은 줘야 하니 금융기관에서 빚 얻어다 주거나 지인들한테 받아서 준다”며 “이제 일을 그만둬야 할 거 같은데 아들에게 넘겨줘야 할 지도 고민”이라고 했다.

“문제는 이렇게 초과해서 일한 걸 고용주가 기록해 놓지도 않고 설령 본인이 기록했다 해도 인정을 해주지 않아요.” 김호철 익산 성요셉노동자의집 사무국장에 따르면 임금체불이 있어도 실질적으로 인정을 받기 어렵다고 한다. 임금체불의 증거를 당사자가 직접 입증해야 하기 때문이다.

이한숙 이주와인권연구소 대표는 “고용허가제로 온 어업 이주노동자들에게도 최저임금법이 적용된다. 어업 종사자들은 다른 업종에 비해 일하는 시간은 길고 휴일은 짧은데 월급은 적어 대부분 최저임금을 못 받는다”고 전했다.

그래도 김 양식 시즌에는 상황이 낫다. 4월부터 9월까지는 일이 적어 고기잡이를 한다. “사장님과 계약한 거는 그냥 김양식 하나만 하는 건데 꽃게, 멸치, 주꾸미, 오징어 잡이 한다.”(줄리) 근로계약서에 적힌 김 양식과 다른 일을 하는 셈이다. 다른 일을 하는 동안은 특히 월급이 밀리기 일쑤라고 한다. 이 시기에는 ‘가불’이란 말이 일상이다. 김호철 사무국장은 “월급날인데 50만 원이라도 달라고 하면 사업주들은 가불이라고 한다. 월급이 밀려도 가불이라고 한다.”고 말했다.

일을 마치고 친구들과 한참 수다를 떨던 페페씨가 자리를 박차고 일어섰다. “집에 가서 3시간 4시간 자고 일어나야 한다. 다음날 일해야 한다.” 그래도 페페 씨의 표정이 밝다. “우리 5년 아니면 힘들면 3년 일 할 수 있다. 더 하고 싶으면 한국에서 나갔다가 다시 온다. 계속 일하고 싶다.”

!['20년 째 공회전' 허울 뿐인 아시아 금융허브의 꿈 [외국 금융사 脫코리아]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100022.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![[종합] 서울 하늘길, 새로운 교통수단으로…내년 UAM 실증 돌입](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100523.jpg)

![[날씨] '쌀쌀한 아침' 일교차 큰 월요일…안개 주의](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099119.jpg)

![[정치대학]이재명, 정치운명 가를 ‘운명의 주’…시나리오별 파장은?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100294.jpg)

![이재명 민주당 대표, 손경식 경총회장 만나 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100510.jpg)