1990년대 한창 삐삐를 쓰더 그 시절 공중전화 부스는 핫플레이스였다. 발을 동동 구르며 순번이 돌아오기만을 기다리기도 하고, 통화를 마치고 잔액이 남았을 때는 다음 사람이 쓸 수 있게 수화기를 전화기에 올려놓고 나오는 일도 흔했다. 하지만 2000년대 휴대폰이 빠르게 보급되고 보급률이 100%를 넘어서면서 공중전화 부스는 이제 누군가의 재떨이, 화장실로 쓰이는 등 본래의 기능을 잃어가고 있다.

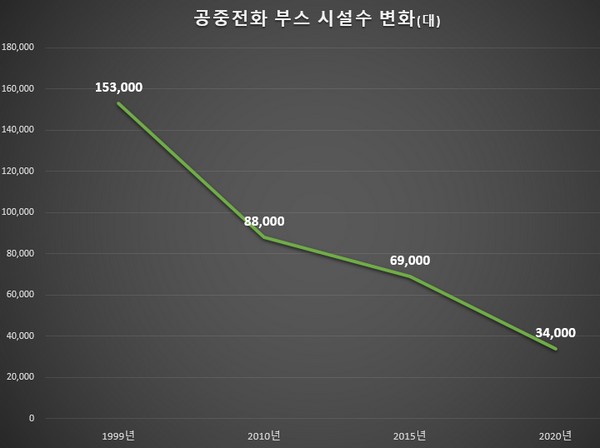

24일 이투데이 취재 결과 공중전화 부스는 1999년 15만3000여 대에서 2010년 8만8000여 대로 절반가량 줄었다. 이어 2015년 6만9000여 대에서 작년에는 3만4000여 대로 20여 년 사이 5분의 1로 감소했다.

공중전화 부스가 거리의 흉물 내지 애물단지가 되면서 공중전화를 아예 폐지해야 한다는 목소리도 간혹 나온다. 공적인 기능을 갖고 있지만, 기술과 시대상의 변화로 제 기능을 하지 못하고 있다는 판단에서다.

공중전화는 전기통신사업법상 ‘보편적 역무(모든 이용자가 언제 어디서나 적정한 요금으로 받을 수 있는 기본적인 전기통신 역무)’ 서비스에 해당한다. 공공재 성격이 강한 탓에 적자가 나면 연 매출 300억 원 이상의 기간통신사업자들이 손실보전금을 매운다. KT와 SK텔레콤, LG유플러스 등으로, 결국은 이들 통신사를 이용하지만 공중전화는 쓰지 않는 이들이 손실보전금 일부를 내는 셈과도 같다.

이런 상황에서 공중전화 부스를 활용해 존속 가치를 높이려는 활동이 지속해서 이어지고 있다. 전기차 충전기에서 공기질 측정기, 이륜차 공유배터리 스테이션, ATM, 1인 사무실 등 변화 모습도 다양하다. 철거 대신 새로운 기술을 접목해 편의 기능을 강화한 장소로 탈바꿈한 것이다.

전국의 공중전화를 관리하는 KT의 자회사 KT링커스는 아라워크앤올과 제휴해 폐기 예정인 공중전화 부스를 1인용 사무 공간 ‘아라부스’로 활용하는 업사이클링 프로젝트를 진행했다. 일본에서 유행하는 1인용 사무실 ‘텔레큐브’와 비슷한 콘셉트다. 아라부스는 카페나 사무실 등 다양한 곳에 배치할 수 있고 외부 소음을 효과적으로 차단해 활용성이 높다.

공중전화 부스를 개조한 전기 이륜차 공유배터리 스테이션도 올해 1월 부산에서 첫선을 보였다. KT링커스와 환경부, 지자체, 전기 오토바이 제조업체가 힘을 모아 마련한 것으로 완충 배터리를 손쉽게 교체할 수 있다. 현재 전국에서 37기가 운영 중으로 올해 1000개 이상, 5년 내 5000개 설치를 목표로 하고 있다.

이밖에 은행 기능을 더한 ATM 멀티부스는 전국 700여 대, 묻지마 범죄 등 위급 상황에서 안전하게 대피할 수 있는 대피소 역할을 하는 안심부스는 서울 지역 10대, 전기차 충전 부스는 전국 13대, 공기질을 측정하는 부스는 전국 900여 대가 운영 중이다.

KT링커스는 앞으로도 다양한 모습으로 공중전화가 시민 곁에 있을 수 있게 노력할 계획이다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)