자립준비하며 대부분 '각자도생'

시행착오에도 조언 받을 곳 없어

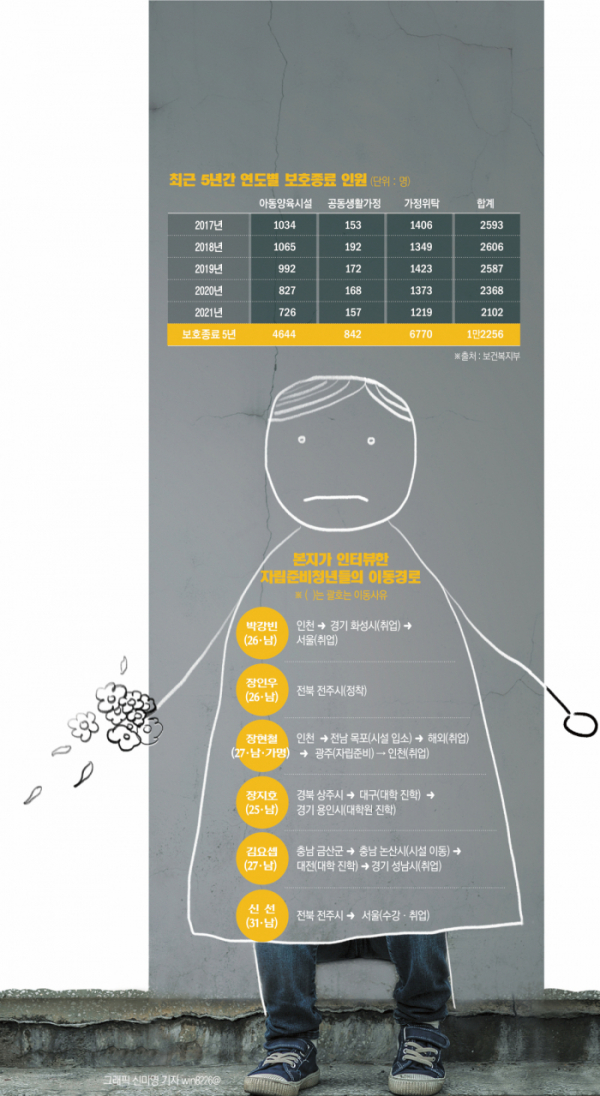

출신지역을 떠난 자립준비청년의 상당수는 아동양육시설을 중심으로 한 기존 관계망에서 서서히 이탈한다. 하지만, 새로운 환경에서 관계망을 구축하는 것도 여의치 않다. 관계망 부재는 곧 조언받을 사람의 부재다. 결국, 자립준비청년들은 시행착오를 겪으며 각자도생해야 한다.

전남 목포시 시설에서 나와 해외취업을 시도했던 장현철(27·남·가명) 씨가 한국(광주)에 돌아와 처음 직면한 문제는 주거였다. 장현철 씨는 “집을 구하는 게 너무 힘들었다. 한국토지주택공사(LH) 임대주택 지원 같은 것도 몰랐다. 알려주는 사람이 없었다”고 말했다. 인천에서 경기 화성시를 거쳐 서울로 이주한 박강빈(26·남) 씨도 마찬가지다. 그는 “이사가 물리적으로, 비용적으로도, 행정적으로도 어려웠다”며 “새 지역에 아는 사람이 한 명도 없었다. 도움을 요청할 데가 마땅치 않았고, 뭔가를 혼자 해나가는 과정에서 쉽게 외로움을 느꼈다”고 토로했다.

보호대상아동·자립준비청년을 대상으로 한 집체교육·체험은 현실에서 큰 도움이 못 된다. 장지호(25·남) 씨는 “시설을 퇴소하기 전에 당장 필요하지도 않은 정보들을 수업하듯 줄줄이 얘기하면, 아이들에게 그게 얼마나 와닿겠느냐”며 “퇴소하면 다 잊어버리게 된다”고 지적했다.

그나마 기댈 곳이 지난해 생긴 자립지원 전담기관인데, 이들 기관의 사후관리 대상은 보호종료 5년 이내 자립준비청년이다. 이미 보호종료 5년을 넘긴 청년들은 20대 초중반 나이에 취업, 주거, 결혼 등 인생에서 중요한 과정들을 홀로 준비하고 결정해야 한다. 김요셉(27·남) 씨는 “자립준비청년 커뮤니티를 통해 다른 자립준비청년들과 교류하면서 정보를 얻기도 하지만, 나머지 사회에서 부딪히는 문제들은 혼자 감당해야 할 때가 많다”며 “주변에 ‘방향을 알려줄 수 있는’ 좋은 어른들이 있으면 좋겠다는 생각이 든다”고 말했다.

새로운 지역에서 관계망을 형성하는 것도 쉬운 일이 아니다. 양육시설 출신에 대한 사회적 편견은 자립준비청년들을 소극적으로 만든다. 박강빈 씨는 “의지가 부족한 자립준비청년이 많다. 동정적 시선에 익숙하기 때문”이라며 “배경이 어두우면 조금만 밝아도 매우 밝아 보인다. 그리곤 ‘이 정도면 잘 컸다’는 평가를 받는다. 이런 시선이 자존감을 깎는다”고 지적했다.

모순적으로 자립준비청년을 돕는 시민단체나 재단법인 등도 사회적 편견을 조장하는 데 일조하고 있다. 그는 “재단 등의 홍보물이나 카드뉴스를 보면 ‘자립준비청년들을 퇴소하면 집이 없다, 굶는다’, 이런 빈곤 프레임으로 포장한다”며 “결국 자립준비청년들은 돈을 지원받아야 사는 사람이 된다. 이런 낙인이 사람을 수동적으로 만든다”고 꼬집었다.

상당수는 새 지역에도 정착하지 못해 반복적으로 지역이동을 경험한다. 장지호 씨는 “다른 시설 친구는 시설장의 권유로 실업계고를 졸업해 공장에 취업했는데 1~2년밖에 못 버티고 나왔다”며 “친한 형들을 찾아갔는데, 그곳에서 사기를 당했다. 결국 그 친구는 또 다른 곳을 찾아야 하고, 거기서도 적응 못 하면 다시 떠나는 악순환이 반복될 것”이라고 우려했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![다시 ‘트럼프 시대’, 국회는?…무역장벽·리쇼어링 대비 [관심法]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100699.jpg)

![부정평가 커진 尹...후반기 '양극화 타개' 주력[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2098947.jpg)

![尹 "임기 후반 소득·교육 불균형 등 양극화 타개 노력"[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099177.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)