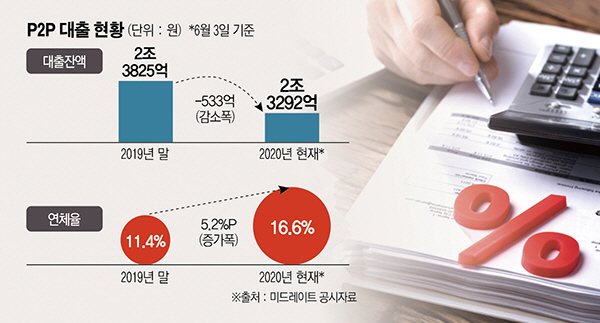

8일 금융당국에 따르면 지난달 초 기준 P2P대출 연체율은 16.6%로, 2017년 말 5.5%와 비교해 3배 넘게 급등했다. 이러한 P2P대출 연체율 상승 추세는 비교적 튼튼한 대형업체에서도 나타나고 있다. 누적대출액 기준 업계 1위인 테라펀딩은 최근 연체율이 20%를 넘어섰다.

P2P대출은 부동산 건축자금을 대출하는 프로젝트파이낸싱(PF)의 일환으로 투자되는 경우가 대부분이다. 수익률이 10%~20% 수준으로 형성되지만, 원금 손실률도 상당한 게 특징이다. 만약 투자된 부동산에 공실이 발생하거나 공사가 지연되면 리워드(이자)를 받지 못하게 된다. 평상시에는 문제가 없지만, 건설 경기가 좋지 않을 때는 부실이 급속도로 커진다. 최근 코로나19 여파로 건설 경기가 악화하면서 P2P 업체도 ‘뇌관’으로 지적되고 있다.

이에 금융당국은 높은 연체율로 부실이 발생할 것을 우려해 금융당국은 선제적으로 P2P 업체를 전수조사하겠다고 예고했다. 동시에 투자자 보호장치를 강화한 온라인투자연계금융법(온투법)도 내달 27일 본격 시행된다. 온투법은 고위험 상품 취급 제한, 손실보전, 과도한 리워드 금지 등 상품 판매에 대한 금지 규정도 담고 있다.

문제는 이러한 방침들이 투자를 위축하고 있다. 실제로 P2P 투자자가 모인 커뮤니티 내에서는 당분간은 투자를 자제하자는 분위기가 형성되고 있다.

또 정부가 고금리 부담을 줄인다는 차원에서 현행 24%인 최고금리를 20% 수준으로 인하한다는 논의가 나오면서 점차 P2P 투자를 해야 할 요인도 줄었다. 최고금리가 하락하면 보전받는 수익률도 자연스럽게 내려가기 때문이다.

P2P업계 관계자는 “최근 두 달 새 신규투자가 매우 저조한 상황이다. 기존과 비교해 3분의 1 수준으로 감소했다”고 말했다.

신규투자 저조는 동시에 부실로 이어질 영향도 무시하긴 어렵다. P2P업체는 일부 대형사를 제외하곤 자본을 많이 축적하기 어렵다. 투자금을 받고, 대출이 나가는 순환이 잘 이뤄져야 부실이 나지 않는다. 하지만 수익률은 저조한 상황에서 위험만 커지다 보니 P2P 업체로선 신규투자를 유치하기 위해 과도하게 ‘미끼’ 상품을 유도하게 된다. 시장 위축과 부실이 긴밀하게 연결될 수밖에 없는 셈이다.

실제로 P2P 업체의 연체율은 신규투자가 줄어든 영향이 짙다. 지난달 3일 기준으로 P2P대출 잔액은 2조3292억 원으로, 지난해 말(2조3825억)과 비교해 오히려 500억 원가량 줄었다. 이 기간 연체율은 5.2%가 상승했다. 연체 대출도 늘어난 영향을 무시할 수는 없으나, 신규투자 위축으로 상대적으로 연체율이 늘어난 모습을 띠게 된 것이다. 다른 P2P업계 관계자는 “P2P 투자에 대한 공포심이 커지면 투자자들은 투자를 망설이고 투자금을 돌려받기를 원한다”라며 “수익금은 내주는 데 신규투자가 없으니 연체율이 올라갈 수밖에 없다”고 강조했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![[종합2] 집단대출 '우려'에도…5대은행 '둔촌주공' 잔금대출 취급](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100424.jpg)

![[종합2] '풍선효과'에 가계대출 폭증…대책 마련 서두르는 2금융권](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2049554.jpg)

![[급등락주 짚어보기] DS단석, 무상증자 소식에 ‘상한가’](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100648.jpg)

![[장외시황] 에스엠랩, 4.26% 하락](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100645.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)