국내 바이오 벤처에 투자금이 쏠리는 가운데 K바이오 시장을 성장시킬 벤처캐피털(VC)의 전문성이 요구되고 있다.

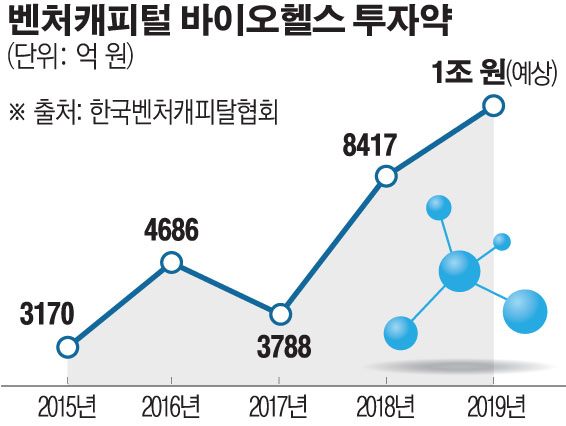

16일 한국벤처캐피탈협회에 따르면 VC의 바이오헬스 분야 투자액이 2017년 3788억 원에서 2018년 8417억 원으로 1년 새 2배 이상 급증하며, 올해는 사상 처음으로 1조 원을 돌파할 것으로 전망된다.

이런 분위기에 맞춰 신규 바이오벤처도 함께 늘고 있다. 2016년 460개로 역대 최대 신규 바이오벤처가 설립된 이래 2017년 300개, 2018년 200개 벤처가 꾸준히 시장에 진입하고 있다.

이승규 한국바이오협회 부회장은 “벤처기업이 크려면 진짜 잠재력을 가진 기술에 규모의 투자가 필요하며, 그 잠재력을 볼 수 있는 경험과 네트워킹이 겸비된 통찰력, 확실한 규모의 투자를 할 수 있는 VC가 있어야 한다”고 말했다. 말 그대로 VC가 ‘될성부른 떡잎’을 알아볼 만한 전문성이 있어야 한다는 얘기다.

이 부회장은 이어 “국내에서도 미국의 제넨텍 같은 사례들이 많아지면 좋은 기술을 가진 바이오벤처들이 활발한 연구와 임상을 통해 경쟁력을 갖출 수 있게 될 것”이라고 덧붙였다.

미국 제넨텍은 벤처캐피털리스트 밥 스완슨이 UC샌프란시스코의 허버트 보이어 교수의 연구(유전자재조합 기술) 가치를 알아차리고 사업화해 성공한 대표적 사례다. 창업한 지 3년 만에 기업공개(IPO)에 성공했으며 다국적 제약사 로슈에 인수돼 20조 원의 대형 바이오기업으로 성장했다.

따라서 국내에서도 늘어나는 투자 규모와 벤처 수만큼 국내외 제약바이오 시장에 대한 이해를 바탕으로 벤처기업의 잠재력을 볼 수 있는 VC들이 뒷받침돼야 한다는 것이 전문가들의 견해다.

김석관 과학기술정책연구원 선임연구위원은 “제약바이오 업계 내 IPO나 기업 M&A를 경험한 전문가들이 많지 않아 단기 수익 위주로 흘러가는 흐름이 현주소”라며 “실패와 성공을 통해 축적의 시간을 경험한 VC들이 많아질 때 바이오벤처의 성장도 가능할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

황만순 한국투자파트너스 상무는 “투자금이 부족해 어떠한 시도조차 할 수 없었던 과거와 달리최근 투자금이 바이오에 몰리면서 많은 변화가 일고 있다”며 “미국처럼 전문 VC 매니지먼트가 움직일 수 있는 여건이 아니기에 자금 유입 흐름을 타고 자연스럽게 VC의 역량도 성장할 수 있을 것”이라고 지적했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)