유통 시장의 전통 강자였던 그룹사들이 신유통 채널인 소셜커머스의 대찬 반격에 ‘온라인 시장’ 주도권 줄다리기에 나섰다. 이른바 ‘유통공룡’인 롯데, 신세계, 현대백화점그룹 등은 온·오프라인을 오가는 옴니 채널 서비스 강화, 온라인마켓 겨냥 가격 경쟁 등을 전면적으로 구사하고 있다.

30일 관련 업계에 따르면, 기존의 국내 e-커머스 시장은 소셜커머스 업체들이 주도해온 것은 물론, 지난해 온라인 쇼핑 거래액이 53조9340억원을 기록, 국내 소매 판매 채널 중 가장 큰 규모를 자랑했던 대형마트의 연간 거래액 48조6350억원을 너끈히 앞질렀다. 이처럼 소셜커머스 업체 간 과열 경쟁, 투자 유치 등으로 인한 거센 성장세가 유통시장 파이를 빠르게 뺏어오는 상황이다. 이에 백화점·대형마트는 O2O 서비스 개선 등 인프라 혁신 비롯해 가격 인하 전면전과 같은 출혈 경쟁을 불사하고 있다.

앞서 이마트는 소셜커머스 판매 품목 가운데 재구매율이 높은 기저귀, 분유, 여성위생용품, 세제, 참치캔 등에 대해 자체 마진을 낮춰 온·오프라인 통틀어 ‘최저가 전략’을 구사하겠다고 밝혔다. 이는 매출 역신장을 가져온 생필품 품목에 대한 소비자 이탈 등 위기감에서 비롯한 것으로, 소셜커머스를 겨냥한 3개월간 13종 품목의 ‘가격의 끝’ 마케팅 이후, 온·오프라인 전체 기준 해당 상품군 매출은 전년 대비 14.1%가량 신장했다.

유정현 대신증권 연구원은 “이마트몰의 트래픽 증가에 일단 성공한 것으로 보인다”며 “그러나 이마트몰의 영업이익 흑자 전환은 내년쯤 가능한 것으로 전망된다. 대형마트 1위 사업자로서 소셜커머스의 계속되는 도전에 대한 부담은 여전할 것”이라고 분석했다.

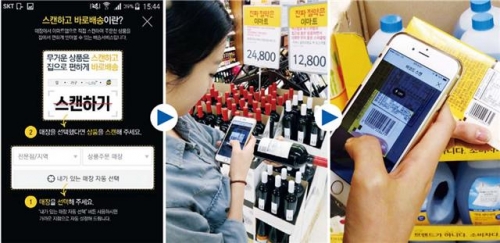

또, 정용진 신세계그룹 부회장이 이끄는 이마트는 지난 26일부터 전 점포에서 O2O 서비스 본격화에 나섰다. 이마트앱을 기반으로 모바일 상품정보, 스캔배송 서비스를 선보인다. 대표적으로 ‘스캔배송’은 가구, 양곡 등 부피가 크고 무거워 직접 구매가 꺼려지는 상품 대상이며 바코드 스캔으로 집까지 배송하는 서비스다. 이마트 성수점은 위치기반 서비스에 동의한 고객에게 푸시 앱 형태 정보를 제공하는 지오펜스, 비콘 서비스를 시범 운영한다. 앞으로 이마트는 소비자 구매 패턴을 세분화해 맞춤형 서비스를 펼친다는 전략이다.

롯데그룹 역시 신동빈 회장의 주도로 계열사 간 온라인 통합에 박차를 가하고 있다. ‘옴니 채널’ 구축을 신성장 동력으로 삼은 신 회장은 지난해 사장단 회의에서 그룹 차원 온·오프라인 연계 전략의 필요성을 강조한 바 있다. 이후 롯데그룹 유통 계열사들은 옴니채널 관련 회의를 정기적으로 열고 있다.

이르면 올 하반기부터 백화점, 마트, 슈퍼, 편의점 등 롯데쇼핑 산하 계열사 간 상품 상호 수령이 가능해지는 등 ‘스마트픽(Smart Pick)’ 서비스를 가시화할 것으로 전망된다. 향후 롯데그룹은 점포 단위가 아닌 각사 물류센터를 통해 집중 배송 시스템을 마련할 방침이다.

정지선 현대백화점그룹 회장 역시 온라인 사업에 공격적인 면모를 보이고 있다. 지난 1월 백화점 상품 전용 온라인몰인 ‘더현대닷컴’을 오픈한 가운데, 고급스러운 이미지 전략을 이어가는 등 기존 소셜커머스 온라인마켓 등과는 차별화했다. 백화점의 온라인 구매 상품을 오프라인 매장에서 찾을 수 있는 ‘스토어픽’ 서비스는 물론, ‘스마트 파인더’ 기능이 돋보인다. 고객이 제품 사진을 올리면 디자인·색상·패턴 등 특징을 분석해 유사 상품을 추천하는 서비스로, 검색 시간을 50% 이상 단축하는 등 편의성을 높였다.

이처럼 국내 주요 유통 3사들이 민감한 가격 정책을 내세워 소비자 이탈을 최소화하는가 하면, O2O 서비스 무한 경쟁에 돌입하는 등 온·오프라인 간 영역 파괴에 나섰다. 이 같은 배경으로는 전통적인 오프라인 유통업체들을 위협하는 소셜커머스 시장의 대두가 꼽힌다.

이 시장은 3년간 연평균 63% 성장하며 지난해 7조원 규모를 웃돌았다. 증권업계에 따르면 일정 시간 내 최소한의 소비자를 모아 각종 상품과 티켓 등을 싸게 제공하는 소셜커머스는 PC 기반의 오픈마켓에 비해 쇼핑에 편리한 모바일 알고리즘으로 폭발적인 성장을 거뒀다. 전통적인 입지를 굳혀온 ‘유통 공룡’들이 소셜커머스를 정조준한 만큼, 온라인 시장 점유율 등을 둘러싼 장기전에서 각 사가 잠재 고객을 확보하고 소비자 이탈을 견제할 수 있을지 주목된다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![뉴욕 한복판에 긴 신라면 대기줄...“서울 가서 또 먹을래요”[가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100745.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)