원활한 국정운영과 민생법안 처리의 발목을 잡아온 국회 상임위원회 운영 방식에 대한 개편을 요구하는 목소리가 커지고 있다.

여야는 5일 현재까지 후반기 국회 상임위의 법안심사소위조차 구성을 마무리하지 못했다. 정무위원회와 농림축산식품해양수산위원회, 환경노동위원회, 교육문화체육관광위원회 등에서 갈등이 빚어지면서다. 4·16 세월호 참사 후속 조치를 비롯해 경제활성화에 필요한 법안들이 줄줄이 기다리고 있지만, 여야는 법안소위 복수화 문제를 놓고 힘겨루기만 하고 있는 상황이다.

이렇게 정쟁과 맞물려 뒤늦게 개최되는 상임위는 시간에 쫓겨 ‘졸속심사’ 수순을 밟을 가능성이 높다. 이를 막기 위해 여야는 상임위를 상시 가동키로 합의한 바 있지만 약속은 지켜지지 않고 있다. 상임위는 폐회기간 중에도 법안소위의 활동이 가능하지만 실제 상임위가 열리는 경우는 손에 꼽을 정도다.

법제사법위의 월권 문제도 반드시 개선해야 할 과제로 꼽힌다. 어렵게 상임위를 통과한 법안이 법사위에서 다시 한 번 좌절되는 경우가 잦아지고 있어서다. 법사위는 ‘법률안·국회규칙안’의 체계·형식과 자구의 심사를 맡고 있으나, 실제로는 법안 내용에 관여하는 경우가 허다해 다른 상임위의 불만을 사고 있다.

‘외국인투자촉진법’은 지난해 12월 31일 당시 법사위원장인 민주당(현 새정치민주연합) 박영선 의원이 산업통상자원위를 통과해 법사위로 넘겨진 이 법안의 처리를 거부하면서 나머지 모든 법안심사까지 멈춰선 적이 있다. 교착상태에 빠진 해당 법안은 비난 여론에 부담을 느낀 민주당이 의원총회를 통해 처리 여부를 지도부에 일임하면서 해를 넘긴 올해 1월 1일에서야 극적으로 통과했다.

작년 11월 국회를 통과한 ‘FIU법’ 개정안은 법사위에서 내용이 칼질돼 본회의에 올라간 사례다. 법사위원장이 권한을 확대해석해 체계자구심사를 넘어 타 상임위 법안 내용까지 건드리는 단계까지 진입한 것이다. 법사위 권한을 국회법에 보다 명확히 규정해야 한다는 주장도 그래서 나온다.

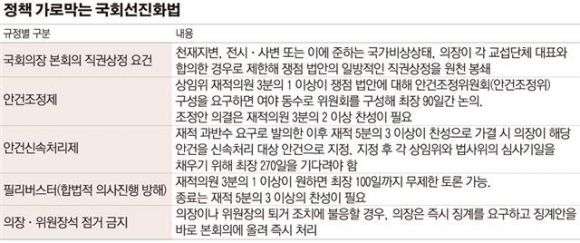

몸싸움 대신 토론과 타협의 정착을 위해 시행된 ‘국회 선진화법’이 오히려 ‘국회마비법’으로 변질된 것도 법안 처리를 가로막는 주범으로 꼽힌다.

선진화법이 통과되기 전에는 법사위에서 법안 처리가 지연될 경우 국회의장의 권한으로 해당 법안을 본회의에 곧바로 상정하는 ‘직권상정제도’가 있었다. 하지만 선진화법이 발효되면서 천재지변이나 국가 비상사태 때만 직권상정을 할 수 있게 돼 현실에서 이 권한을 사용하기 어려워졌다.

재적의원 3분의 1 이상이 요구하면 무제한 토론이 가능하고, 종결에는 5분의 3이 찬성해야 하는 ‘필리버스터’(합법적 의사진행 방해) 제도도 개선 과제다. 절대 다수당이 탄생하지 않는 한 소수당에 휘둘려 다수결의 원칙이 무너지는 것을 막을 수 없기 때문이다.

선진화법은 몸싸움 또는 폭력국회라는 오명에서 벗어나 건전한 토론과 협상을 유도하는 데는 일조했으나 결국에는 이처럼 반쪽짜리 성과에 만족해야 했다.

새누리당은 최근 선진화법의 폐해를 막고자 법안 재개정에 나서기로 했지만, 이 법안 처리 역시 선진화법의 적용을 받는다는 점에서 야당이 반대할 경우 쉽지 않을 것으로 전망된다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[찐코노미] 美 취약점을 파고든 K방산의 미래…차기 방산 대장주는 '이것'?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101653.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)