최근 원ㆍ달러 환율이 우크라이나ㆍ러시아 전쟁과 미국 연방준비제도의 긴축 시사 등으로 급등하고 있다.

14일 원ㆍ달러 환율은 전 거래일보다 10.3원 오른 1242.3원에 마감했다. 환율이 1240원을 넘어선 것은 코로나19 충격이 덮쳤던 2020년 5월 25일(1244.2원) 이후 1년 10개월 만에 처음이다.

이처럼 환율 상승으로 인한 국제 금융 변동성이 커지면 자본 유출을 방어할 수 있는 외환보유액이 중요한데, 현재 적정 수준에 못 미친다는 우려가 나온다.

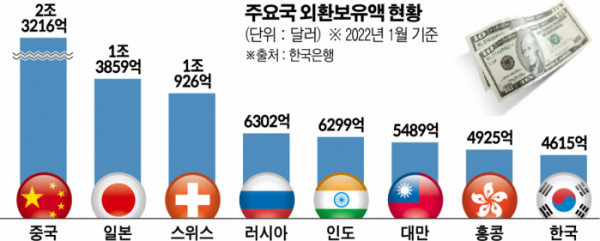

한국은행에 따르면 지난달 말 기준 우리나라 외환보유액은 4617억 7000만 달러로 올 1월 말(4615억3000만 달러)보다 2억4000만 달러 증가했다.

석 달 만에 증가 추세로 돌아섰지만, 사상 최대치였던 지난해 10월 말(4692억1000만 달러) 이후 3개월 동안 75억 달러 넘게 줄어든 것에 비하면 소폭 증가에 그친 셈이다.

게다가 지난달 미국 달러화의 가치 하락으로 기타 통화 외화 자산의 환산액이 늘어난 만큼, 최근 달러화 강세로 인해 외환보유액이 다시 줄어들 가능성도 커졌다.

우리나라는 외환보유액에 대한 의미가 남다르다. 1997년 외환위기도 외환보유액이 바닥나면서 발생했다. 1997년 12월 당시 누적된 경상수지 적자 등으로 외환보유액이 39억4000만달러까지 줄어들었고, 외국 자본의 이탈은 심화했다.

외환보유액은 대외 지급결제와 위기 상황에 대응하기 위한 국가 경제의 방파제 역할을 하는데, 당시 우리나라는 방파제가 무너졌다.

일반적으로 한 나라의 적정한 외환보유액 규모는 정답이 없다. 국제통화기금(IMF)이나 국제결제은행(BIS) 등이 권고하는 규모가 근거로 작용한다.

문제는 우리나라 외환보유액이 IMF나 BIS 등에서 권고하는 적정 수준에 비해 적다는 것이다. 우리나라 외환보유액은 2020년 기준으로 IMF의 외환보유액 적정성 평가(ARA) 기준에 미달했다. 더 엄격한 BIS 기준에 따르면 한국의 외환보유액 권고 규모는 9300억 달러다.

특히 단순 외환보유액 규모도 중요하지만 이를 국내총생산(GDP) 대비 비중으로 판단해야 한다는 주장도 있다.

김대종 세종대 경영학부 교수는 "과거 GDP 대비 외환보유액 비중이 50% 이상일 때 외환위기 가능성이 작았다"며 "이 비중으로 보면 한국은 지난해 기준 28%에 그친다"고 말했다.

그러면서 김 교수는 "GDP 대비 외환보유액 비중이 상시 외환위기 국가로 지목되는 인도, 브라질, 인도네시아, 터키처럼 세계 최하위 수준"이라고 우려했다. 스위스의 GDP는 한국의 절반도 안 되지만, 한국보다 두 배 이상의 외환보유액을 갖고 있다.

외환 보유고의 현금성 자산 비중을 더 높여야 한다는 지적도 나온다. 운용 중인 외화자산의 환금성이 낮으면 외국 자본이 이탈할 경우 즉각적인 대처가 쉽지 않은 탓이다. 한은에 따르면 2020년 기준 외환보유액 중 현금자산 비중은 5.1%다.

6302억 달러를 보유하고 있는 외환보유액 규모 세계 4위인 러시아도 실제 현금성 자산이 120억 달러에 불과해 휘청이고 있는 걸 반면교사로 삼아야 한다는 얘기다.

김대종 교수는 “외환보유액 현금성 자산 비중을 30%까지 높일 필요성이 있다”라며 “BIS의 제안대로 외환보유액을 9300억 달러까지 증액해야 한다”고 주장했다.

일종의 환율 상승 '안전판' 역할을 했던 한미 통화스와프도 지난해 말 연장이 불발됐다. 통화스와프는 자국 통화를 상대방에 맡기고, 상대국 통화나 달러를 받을 수 있도록 하는 계약이다. 코로나19 확산 이후 외환·금융시장이 출렁일 수 있는 상황에서 언제든 달러를 빌려올 수 있었다.

김 교수는 "우리나라는 한미 통화스와프가 아니면 외환위기가 언제 와도 이상하지 않을 정도로 외화보유액이 적다"고 말했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[종합] 한화생명, 3분기 누적 순익 7270억…전년比 13.9% ↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2093472.jpg)

![[노트북 너머] 소문난 잔치에 먹을 것 없다더니…](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101528.jpg)

![[종합]‘불났다 하면 잿더미’ 꺼렸던 전통시장 화재보험 가입된다](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101738.jpg)

![[종합] 메리츠금융 "PER 10배 되면 현금배당 더 커질 것"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2064322.jpg)

![[종합] 메리츠화재 "계리적 가정 최선추정 원칙에 부합…CSM 변화 없어"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101740.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)