최근 연이은 전기차 화재 사고에 완성차와 배터리 생산업체 간 책임 공방이 불가피할 것으로 보인다.

화재 원인이 규명되면 어느 쪽이든 치명타를 입을 수 있어 최악의 경우 소송전까지 비화할 수 있다는 우려가 나온다. 단, 두 업계의 협력관계를 생각하면 적당한 수준의 비용 분담으로 원만히 문제를 해결해나갈 것이라는 전망도 있다.

지금까지 리콜 또는 무상수리 사례를 보면 핵심 부품의 명백한 결함이 밝혀지면 부품사가 일부 책임을 떠안았다.

2015년 제네시스 출범 초기 핵심 모델인 G80은 순정 타이어의 구동소음 논란에 빠졌다. 현대차는 한국타이어가 공급한 순정 타이어를 주행거리와 관계없이 새 제품(콘티넨털 타이어)으로 교환했다. 이 과정에서 소요된 비용에 대해서는 양사가 함구하고 있다. 다만 한국타이어가 교체에 드는 비용을 포함, 상당 부분 책임을 떠안은 것으로 알려졌다.

이 경우 해당 제품의 결함이 명백하게 밝혀졌기 때문에 논란의 여지가 없었다. 다른 타이어로 교체하면서 구동 소음이 사라졌기 때문이다.

하지만 배터리는 문제가 다르다.

우선 명확한 원인을 꼽기가 어렵다. 일례로 2017년부터 지난해까지 발생한 에너지저장장치(ESS) 화재에서도 조사위원회는 제대로 원인을 특정하지 못했다. 이번 코나 화재 관련해서도 1년가량 조사했지만, 원인을 못 찾은 상황이다.

또, 배터리는 단순 부품이라기에는 원가에서 차지하는 비중이 크다. 일반적으로 배터리는 전기차 제조 비용의 40%가량을 차지한다.

이 때문에 만약 최근 화재들에 대한 원인이 밝혀진다면 둘 중 하나는 치명적인 타격이 불가피할 전망이다.

우선 배터리 셀이 문제라고 밝혀지면 LG화학, 삼성SDI, CATL 등 배터리 제조사가 상당한 수준의 비용을 떠안을 것으로 보인다. 반면 완성차 업체들은 상품성 우려를 해소하고 차기 자동차 제품군에 대한 신뢰도도 높일 수 있다.

반대로 배터리가 아니라 관리시스템(BMS) 등의 문제로 밝혀지면 완성차 업체들이 대규모 비용을 떠안게 된다. 브랜드 가치와 상품성의 인지도에도 부정적 영향이 불가피하다.

이와 관련해 자동차 업계 일각에서는 최근 국내 전기차 화재의 원인이 과도한 충전에 따른 부작용이라는 가능성이 제기되고 있다. 앞서 삼성전자 갤럭시노트7이 발화 논란에 휩싸였을 때 과충전을 허용한 것이 원인이라는 주장과 비슷한 맥락이다.

실제로 최근 화재 논란에 휩싸인 니로, 코나 등 전기차들 모두 주행거리 연장형 모델들이다.

업계에서는 명확한 원인이 밝혀진다면 최악의 경우 소송전까지 갈 수 있다는 전망이 나온다.

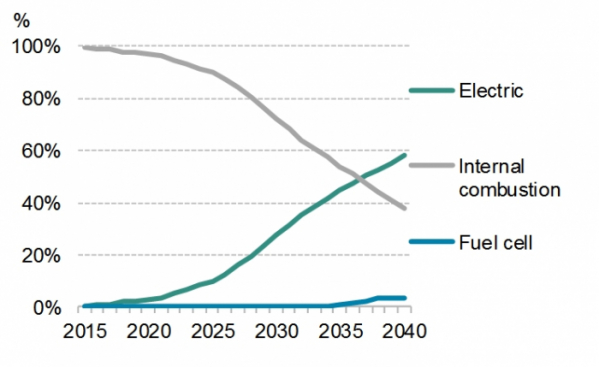

다만 아직 초기 단계인 전기차 시장에서 완성차 업체와 배터리 업체 간의 협력이 앞으로 중요한 만큼 서로 적당한 선에서 책임을 질 것이라는 전망도 나온다.

한 업계 관계자는 "본격적인 성장기를 맞이한 전기차 시장에서 배터리 셀 공급업체와 전기차 제조사의 갈등은 곧 경쟁사들에 기회가 될 수 있다"며 "리콜 과정에서 나오는 문제점을 공유해 배터리셀과 전기차의 상품성을 개선하는 데 협력하는 식으로 될 가능성도 있어 보인다"고 설명했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[찐코노미] 美 취약점을 파고든 K방산의 미래…차기 방산 대장주는 '이것'?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101653.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)