기재부가 올해 경제성장률 전망을 종전 3.0%에서 2.9%로 하향 조정한 것은 단순한 전망치 변경보다는 목표치 변경을 의미한다. 김정식 연세대 경제학과 교수는 “정부의 전망은 시장의 의욕을 북돋는 측면에서 항상 한국은행의 전망보다 낙관적”이라며 “작년에 내놓은 전망치는 그만큼 경제성장이 예상된다는 것보단, 그만큼을 목표로 정책을 펴겠다는 의미”라고 설명했다. 이부형 현대경제연구원 이사는 “정부가 현 상황을 심각하게 받아들이고 있다는 것”이라며 “인식이 바뀐 만큼, 앞으로도 추가적인 조치가 있을 것이라고 본다”고 관측했다.

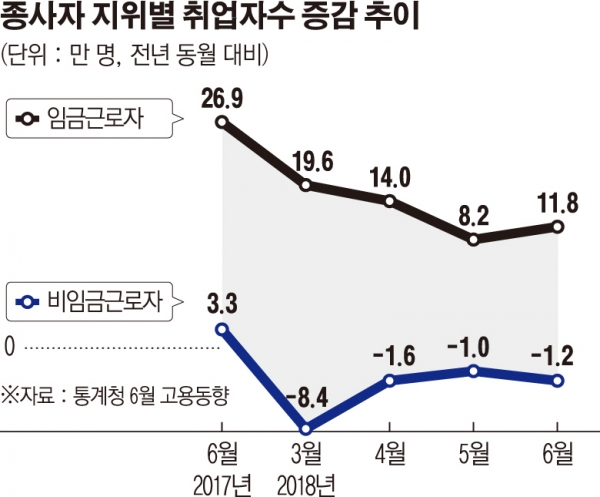

정부가 성장률 목표를 낮춘 데에는 소비 및 설비·건설투자 위축과 미·중 무역갈등 등 대외 여건 악화가 복합적으로 작용했다. 특히 2월부터 5개월간 이어진 고용 부진으로 분배도 악화하는 양상이다. 이에 정부는 하반기 수출·소비 회복세가 둔화하고, 취업자 증가 폭도 애초 예상치였던 32만 명에서 18만 명 수준으로 축소될 것으로 전망했다. 기재부는 고령화 등 인구구조 변화, 과당경쟁 심화 및 수수료·임차료 부담 등에 따른 영세자영업자 폐업 확대, 자동화 등에 따른 비숙련·저임금 일자리 대체를 저소득층 일자리·소득 여건 악화의 원인으로 판단했다.

반면 전문가들은 내수·고용 불황의 주요 원인 중 하나로 급격한 최저임금 인상을 꼽는다. 일자리 감소가 상대적으로 인건비 상승 압박에 취약한 중소·영세업체와 임시·일용직에 집중됐기 때문이다. 이는 취약계층의 소득 감소와 소비 위축으로 이어졌다는 평가다. 여기에 정부가 지나치게 낙관적으로 성장률을 전망했던 탓에 구조적인 문제들이 고질화했다는 지적도 나온다.

하지만 이번 대책에 정부의 ‘판단 착오’와 ‘최저임금 효과’에 대한 보완책은 포함되지 않았다. 개별 대책은 ‘소득 주도’를 중심으로 한 종전의 정책 기조를 바탕으로, 기업들의 고용 여력 확보보다는 재정을 활용해 직접적으로 저소득층의 소득을 보전해 주는 데 치중됐다.

최배근 건국대 경제학과 교수는 “혁신성장이 좀처럼 성과를 못 내는 상황에서 소득 주도 성장만 속도를 내면 부작용이 발생할 수밖에 없다”며 “그럼에도 정부는 소득 주도 성장 기조를 유지하려고 최저임금을 올리는 데만 집착하고 있다”고 비판했다. 그는 “일자리를 잃은 영세업체나 중소기업의 저임금 근로자들이 다시 일자리를 얻게 해 줘야 하는데, 재정을 투입해 소득을 보전하는 건 지속 가능하지도 않고 국가 재정에도 부담을 준다”고 지적했다.

성태윤 연세대 경제학과 교수도 “취업자 증가 폭이 급감한 배경에는 노동비용 문제가 있는데, 정부는 그 이야기는 안 하고 다른 이야기만 하려는 것 같다”고 꼬집었다. 성 교수는 “근로장려세제(EITC)라면 몰라도 세금으로 임금을 보전해 주는 방식은 지속 가능하지 않다”며 “최저임금 인상을 전제로 다른 답을 찾으려고 하니 방법이 제한적일 수밖에 없다”고 덧붙였다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[찐코노미] 美 취약점을 파고든 K방산의 미래…차기 방산 대장주는 '이것'?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101653.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)